Les coordonnées

1. Les coordonnées géographiques

La terre tourne autour d’un axe de rotation dont les 2 extrémités définissent les 2 pôles géographiques nord et sud. L’équateur terrestre partage la terre en 2 hémisphères, nord et sud.

Sur la surface du globe terrestre, il faut 2 coordonnées pour définir un point :

La latitude qui permet de repérer un lieu selon la direction Nord-Sud. Le pôle Nord a une latitude de + 90° ; le pôle Sud a une latitude de – 90°.

La longitude qui permet de repérer un lieu selon la direction Est-Ouest. Elle est comptée de 0° à 180° en allant vers l’Est.

Une ligne qui va d’un pôle à l’autre s’appelle un méridien. Le méridien d’origine est celui de l’ancien observatoire de Greenwich en Angleterre.

A 180° de longitude à l’opposé de Greenwich, se trouve la ligne internationale de changement de date en plein Océan Pacifique. La longitude est souvent mesurée en heures : 1 heure correspond à 15°.

Les coordonnées d’un lieu sont notamment données à l’adresse des sites « www.heavensabove.

com » ou « http://earth.google.com/intl/fr/ ».

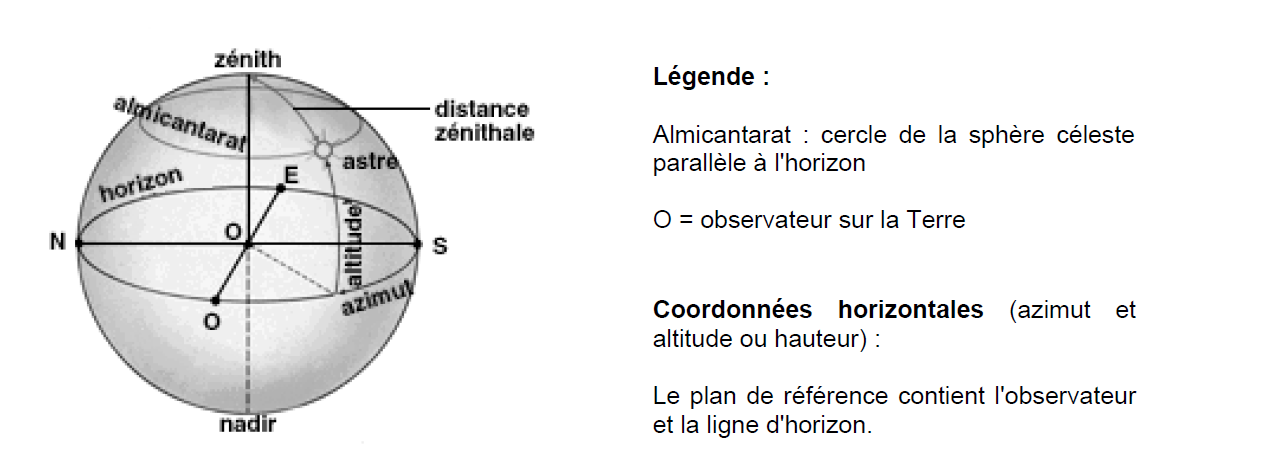

2. Les coordonnées horizontales

La sphère céleste

Il est possible de définir la sphère céleste, en imaginant la Terre au centre d’une vaste sphère sur laquelle figurent toutes les étoiles, les planètes et les autres objets célestes.

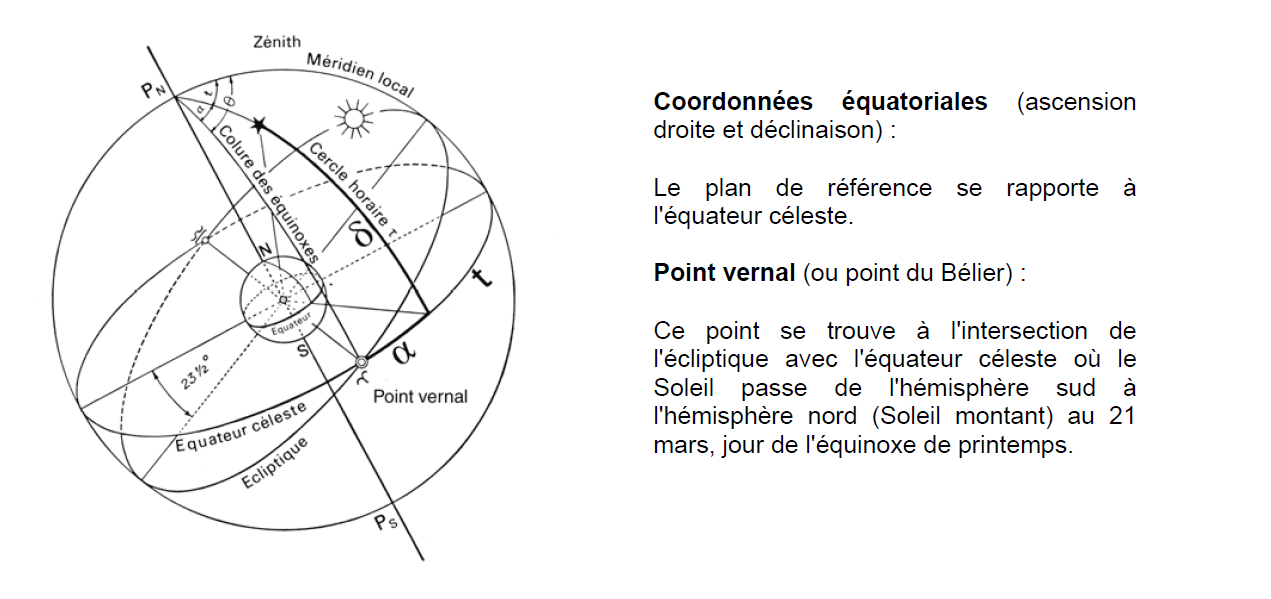

En étendant le plan équatorial de la Terre, on définit alors l’équateur céleste ; le prolongement de l’axe terrestre définit les 2 pôles célestes. On retrouve de la même manière l’équivalent des méridiens lesquels sont appelés les cercles horaires.

Un autre plan important est celui décrit par l’orbite terrestre autour du Soleil, appelé plan de l’écliptique ou écliptique. Vu de la Terre, c’est un arc de cercle sur lequel se déplace le Soleil tout au long de l’année.

Les plans de l’écliptique et de l’équateur forment un angle d’environ 23,5° (23° 26′ : inclinaison de l’axe de la Terre)

Les 2 points de la sphère situés aux intersections des 2 plans de l’écliptique et de l’équateur sont appelés équinoxes.

Le Soleil traverse l’équateur céleste du Sud vers le Nord au printemps : ce point est appelé le point vernal (équinoxe de printemps).

Si l’observateur veut indiquer la position d’un astre par rapport à son lieu d’observation, il utilise les coordonnées horizontales. La position d’un astre est définie par les 2 angles suivants :

La hauteur : entre l’horizon et l’astre (de 0° à +90°).

L’azimut : angle formé par le plan vertical contenant un astre et le Sud (de 0° à + ou – 180° ; + vers l’ouest). NB: les topographes comptent l’azimut depuis le Nord (N = 0° ; E = 90° ; S = 180° ; O = 270°).

Le point situé juste au-dessus de votre tête s’appelle le zénith . A l’opposé du zénith, sur la sphère céleste, se trouve le nadir.

Pour repérer un objet céleste sur la sphère céleste, on utilise généralement 2 autres coordonnées qui ne sont pas liées à la Terre mais à des directions fixes de l’espace, les coordonnées équatoriales :

La Déclinaison : N-S, similaire à la latitude (Déc., ou Delta). Elle est mesurée en degrés et est positive vers le Nord.

L’Ascension Droite : E-O, similaire à la longitude (AD ou alpha). L’origine des AD est le point vernal. Elle est exprimée en Heures, Minutes, Secondes. 1 heure d’AD correspond à 15° d’arc.

L’AD du point vernal est 0h00. Celle de l’équinoxe d’automne est 12h00.

Le mouvement de la Terre autour du Soleil produit un déplacement apparent de notre étoile. La trajectoire apparente du Soleil s’appelle l’écliptique et la bande de la sphère ou les planètes peuvent être aperçues s’appelle le ZODIAQUE.

La déclinaison du Soleil varie au cours de l’année car le plan de l’écliptique est incliné de 23,5° par rapport à l’équateur céleste.

Elle est de 0° à l’équinoxe de printemps (21 mars), de +23,5° au solstice d’été (22 juin), de 0° à l’équinoxe d’automne (22 septembre) et de -23,5° au solstice d’hiver (22 décembre).

Lorsque la déclinaison du Soleil augmente, l’observateur voit le Soleil grimper plus haut dans le ciel et la longueur des jours augmenter.

Le mouvement apparent du Soleil

A cause de l’inclinaison de l’axe terrestre, les rayons solaires ont une incidence variable qui détermine les saisons. Chaque début de saison est marqué par un solstice ou par un équinoxe.

Le soleil est au plus haut au solstice d’été (la Terre est à l’aphélie = le plus loin du Soleil) et au plus bas au solstice d’hiver (la Terre est au périhélie = le plus près du Soleil).

Aux équinoxes, la durée du jour est égale à celle de la nuit. Les rayons tombent à la verticale de l’équateur. Les hauteurs maxi du Soleil à midi vont de 18° au solstice d’hiver à 65° au solstice d’été.

Le mouvement apparent des étoiles

A cause du déplacement annuel de la Terre sur son orbite autour du Soleil, les étoiles se lèvent tous les soirs environ 4 minutes plus tôt que la veille. C’est ainsi que les constellations se succèdent dans le ciel nocturne.