Retour à Astronomie

Photos à l’APN Canon 60D

Notre lune

Télescope Sky-Watcher D:127 F:1500 Goto-Wifi SynScan sur téléphone portable Sony Xperia. APN Canon EOS 60D.

Cliquez sur l’image pour agrandir

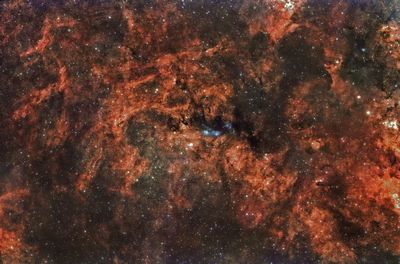

La voie lactée

Monture Skywatcher Goto. Apn Canon 60D, Fish-eye Bower 8/3,5. 10 photos de 40 secondes. Traitement Pixinsight. Post traitement Affinity. Finissions FastStoneViewer. 10.19.2021

Retour à Astronomie

Neowize

C/2020 F3 (NEOWISE) est une comète rétrograde découverte le 27 mars 2020 par le télescope spatial NEOWISE1.

D’une magnitude visuelle de 7 à la mi-juin, elle est passée au périhélie le 3 juillet 20202, soit à 0,29 UA (43 millions km) du Soleil1. Ce passage au plus près du Soleil a considérablement fait augmenter son activité, la rendant largement visible à l’œil nu, avec une magnitude d’environ +1, dépassant ainsi la luminosité de C/2020 F8 (SWAN), autre comète lumineuse de 2020.

Après son passage au périhélie, la comète a développé une seconde queue constituée de gaz3, l’autre étant constituée de poussière.

Elle est passée au plus proche de la Terre le 23 juillet 2020, à une distance de 0,69 UA de celle-ci (103 millions km). Elle était visible dans la Grande Ourse du 17 au 29 juillet 20204.

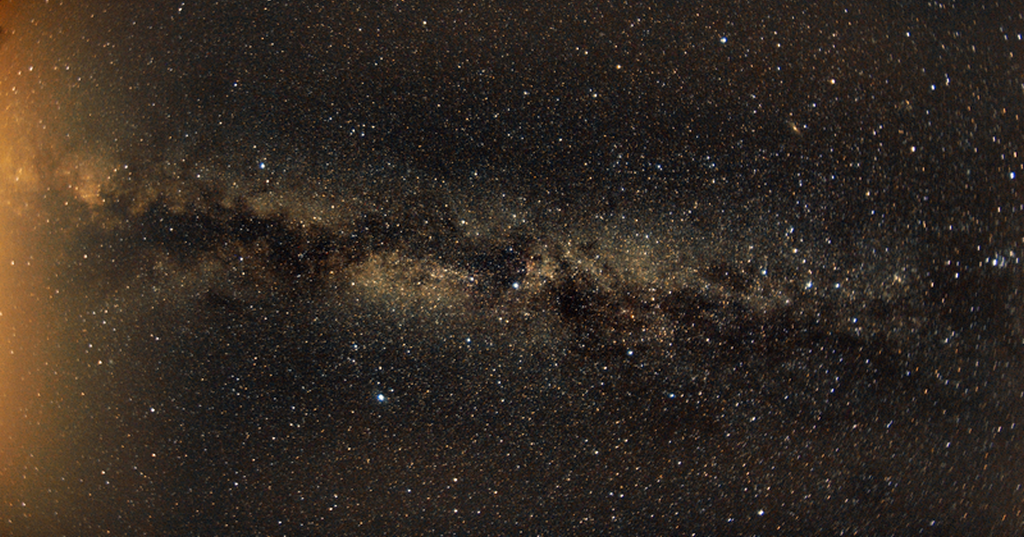

Genève

178 communes du Grand Genève ont participé activement à l’évènement en n’allumant pas leur éclairage public dans la nuit du 21 au 22 mai soit 30 communes de plus qu’en 2019. Les commerces, entreprises, acteurs privés ont également rejoint le mouvement ainsi que plus de 100 communes au-delà du Grand Genève !

Soirée sans lumière, mais hélas avec des nuages. Photo de 38s de pose! Décolage d’un avion.